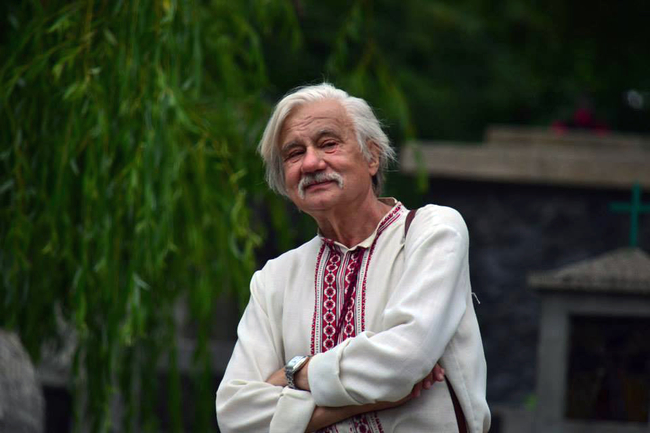

1 июля 2025 года Украина и весь мир склонили головы, прощаясь с Игорем Калинцем — выдающимся поэтом, несгибаемым диссидентом, многолетним политзаключённым и светлым символом непокорённого духа украинского шестидесятничества. Он ушёл из жизни 28 июня, оставив после себя огромное наследие — как в области поэзии, так и в неиссякаемой памяти о борьбе за права человека, достоинство и свободу.

Жизнь Игоря Калинца (1939–2025) стала непрерывным свидетельством его глубокой и бескомпромиссной преданности Родине. Он вошёл в литературу как яркий представитель новой волны «расстрелянного Возрождения». Его поэзия, полная глубокого символизма, философских размышлений и безграничной любви к родной земле, быстро завоевала признание, но столь же стремительно привлекла пристальное внимание советской репрессивной машины. За свою принципиальную позицию, за отказ отречься от собственных взглядов и украинской идентичности Игорь Калинец был арестован в 1972 году. Его, как и многих других диссидентов, цинично обвинили в «антисоветской агитации и пропаганде». Приговор оказался жестоким — девять лет заключения и ссылки. Причём арестовали его в тот же год, что и супругу — поэтессу Ирину Калинец. Дома осталась их девятилетняя дочь Звенислава.

Ирина и Игорь Калинец

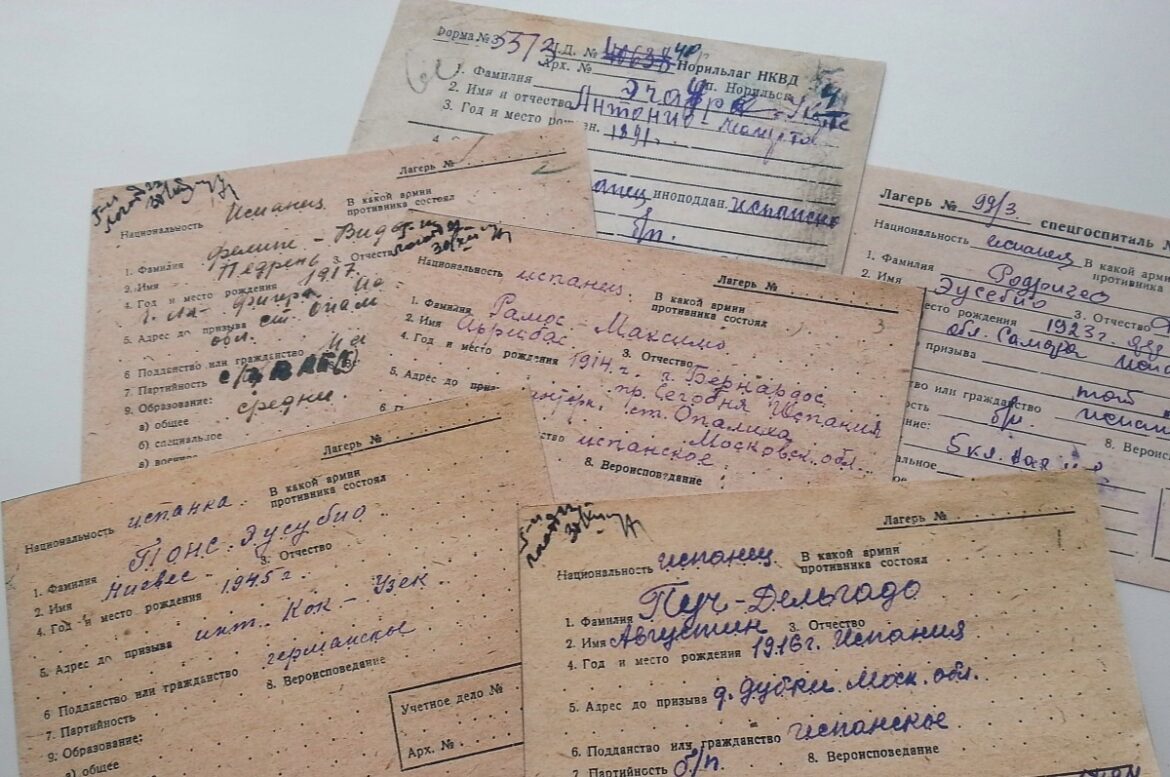

Игорь Калинец отбывал срок на Урале и в Мордовии: сначала в 35-м лагере (Пермь-35, ст. Всехсвятская, Пермская область), затем в 36-м лагере (Пермь-36, посёлок Кучино).

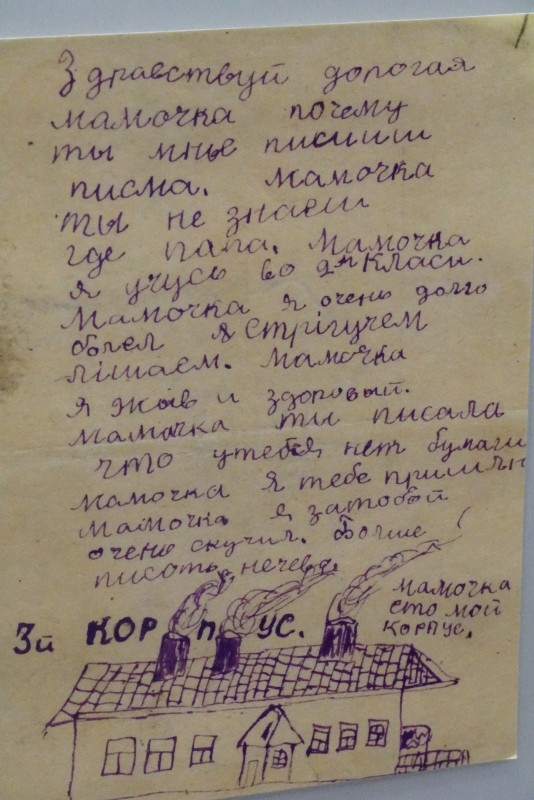

Он активно участвовал в лагерном движении сопротивления — подписывал обращения, составлял заявления, участвовал в голодовках, создавал хроники пермских лагерей. И даже там, в условиях строгого режима, под постоянным давлением и угрозами, он не сломался, не отрёкся от своих принципов, продолжал творить, сохраняя каждое слово как искру надежды.

В заключении работал токарем и кочегаром. Мучился, но не раскаивался – и рад тому, потому что слышу, что остался человеком. Поэзия помогла выстоять и в первый, и во второй периоды (заключение и ссылка). Сумел сохранить все написанное,– писал позже Игорь Калинец.

Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства — примером мужества и внутренней силы во времена тотальной цензуры и страха.

После возвращения из ссылки в 1980-х годах, подхватив ветер перемен, Игорь Миронович продолжил активную общественную деятельность, присоединившись к движению национального возрождения и становлению независимой Украины. Он стал живым мостом между поколениями, неутомимым хранителем памяти о несправедливостях прошлого и вдохновителем будущего. Его опыт, мудрость и несгибаемая вера в справедливость остаются бесценным наследием для всех, кто стремится к свободе и справедливости.

Команда «Пермь-36» выражает глубочайшее сочувствие и поддержку родным и близким Игоря Мироновича Калинца, а также всем украинцам и всем, кто, как и он, вел и продолжает вести бескомпромиссную борьбу с тоталитаризмом.

.